Solarbaum

Der Solarbaum ist eine sonnennachgeführte Solaranlage in Form eines Baumes. Der Bau eines Solarbaumes ist das ideale Projekt für jeden Bastler, der etwas nützliches in seinen Garten stellen möchte...

Was man für einen Solarbaum alles benötigt:

- Software zur Steuerung der Sonnennachführung

- Hardware für die Software und die Sonnennachführung

- Mast (beliebig hoch) mit geeignetem Fundament

- Drehgelenkte Horizontal und Vertikal

- Befestigungsgerüst für die Solarmodule

- Solarmodule und Wechselrichter

Finanzielles

Vor dem Bau einer Solaranlage ist eine genaue finanzielle Planung dringend nötig, da die einzelen Komponenten sehr teuer sind. Natürlich möchte man auch wissen, wie rentabel eine solche Anlage betrieben werden kann.

Daten für einen 1.9 kWp Solarbaum

Durchschnittliche Stromproduktion

90% der Maximalleistung in kWh plus 45% durch Sonnennachführung ergibt:

- 2512 kWh pro Jahr

Erlös durch Stromverkauf an Solarbörse

Angenommener Ankaufwert: CHF 0.90/kWh ergibt:

- CHF 2261.-

Anschaffungskosten

- Module: CHF 20000.-

- Wechselrichter: CHF 3100.-

- Mechanik (Selbstbau): CHF 1000.-

- Total: CHF 24100.-

Rendite

Eine Investition von CHF 24100.- erwirtschaftet CHF 2512.- pro Jahr, dies sind:

- 10.42%

- Amortisation nach 10 Jahren

Software zur Steuerung

Als erstes muss der Sonnenstand genau berechnet werden. Dies geschieht mit den Formeln auf http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstand. Diese Berechnungen liefern uns die Richtung und die Höhe der Sonne.

Hardware zu Steuerung

Mikrokontroller

Um die ganze Mechanik zu steuern und die Sonnenposition bestimmen zu können, wird ein Mikrokontroller benötigt. Als kleines Feature sollte dieser Mikrokontroller zudem über eine Netzwerkschnittstelle verfügen, damit die gesammelten Date im ganzen Netzwerk verfügbar sind. Diese Anforderungen erfüllt der im Rahmen eines c't-Projektes entworfene Mikrokontroller mit Netzwerkmodul. Alle Artikel zu diesem Projekt sind online unter [1] zu finden. Besonders interessant ist der zweite Artikel ([2]).

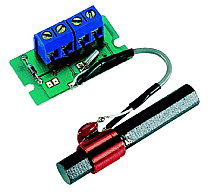

DCF77 Empfänger

Zur Zeitsynchronisation kann ein DCF77 empfängermodul mit der entsprechenden Software verwendet werden. Am einfachsten ist es, wenn man das Empfängermodul von Conrad (Best.-Nr. 641138, CHF 19,95) verwendet.

Für die Stromversorgung können entweder die DTR und RTS Leitungen der Seriellen Schnittstelle oder eine externe Spannungsquelle mit 12V verwendet werden. Werden die DTR und RTS Leitungen verwendent, müssen diese per Software auf high gestellt werden, da ansonsten keinen Strom fliesst.

Die beiden LEDs dienen einer einfachen Diagnose. LED1 signalisiert die Sekundenpulse, dies hilft bei der optimalen Ausrichtung zum Sender. LED2 zeigt an, dass die Versorgungsspannung anliegt.

Quelle: http://www.qsl.net/dk7in/Dcf77Ser.html

DCF77 an I2C Bus

Die nachfolgende Webseite befasst sich mit dem Auswerten des DCF77 Signals an einem I2C Digital-Eingang.

Wettersensoren

Windgeschwindigkeit

Um die Windgeschwindigkeit zu messen, werden Tischtennisbälle halbiert (drei Hälften werden benötigt) und auf einem Aluträger angeklebt. Dieser Aluträger wird dann mit einer Schraube an der Welle befestigt. Um die Umdrehungsfrequenz messen zu könnne wird die Welle durchbohrt und an dieser Stelle eine Lichtschranke montiert. Die Lichtschranke wird dann an einen freien Port des Mikrokontrollers angeschlossen und ermöglicht so, anhand der Frequenz die Windgeschwindigkeit zu berechnen.

Windrichtung

Die Windrichtung wird ähnlich wie die Windgeschwindigkeit gemessen. Nur wird hierfür eine Windfahne statt der Tischtennisballhälften benötigt. Um die Windrichtung optisch auslesen zu können, werden an der Welle Codierscheiben montiert, welche mit einem 9 Bitigen Gray-Code beschriftet sind. Dieser Gray-Code lässt sich wieder mit Lichtschranken auslesen. Um eine anständige Genauigkeit zu bekommen sind mehrere Lichtschranken nötig. Z.B. um die Windrichtung in 1° Auflösung zu messen, werden 9 Lichtschranken benötigt. Das heisst, 9 I/O Kanäle werden durch diese Messung belegt.